Unsere Kirche wurde an einer Stelle errichtet, die sicher zuvor als heidnisch religiöser Platz in Gebrauch war. Innerhalb einer Siedlung wurde für die Kirche oft die erhöhte Lage gewählt. Meistens wuchsen dann die Siedlungen um die bestehende Stätte der religiösen Verehrung herum. Die Lage unseres Kirchengebäudes wurde traditionell bestimmt von der Sitte der Ostung. Die betende Gemeinde wendet sich dabei dem Ort des aufgehenden Lichtes zu, im christlichen Sinn dem Lichtglanz des Auferstandenen vom Ostermorgen (im Abendland zugleich gen Jerusalem). In Wardenbrugk dient eine zentrale Lage der Kirche der Aufwertung des öffentlichen Lebens überhaupt. In einer Nachbarschaft mit Verwaltung, Schulen und anderen Einrichtungen gewannen alle. Der Streit um kirchliche Rechte in Wahrenbrück, lässt sich bis ins Jahr 1202 zurückverfolgen, soweit es die Urkunden des Dobrilugker Kloster es zulassen. Zu dieser Zeit wurden die Bauern und der Pfarrer zu Wahrenbrück, durch den Markgrafen Dietrich von Meißen, von Abgaben und Zinsen an das Kloster befreit. Jahrelang wurde darum gestritten und auch in den folgenden Jahren ging es so weiter. Ja es wurde noch intensiver als Markgraf Heinrich 1251, den Mönchen zu Dobrilugk das Patronat in Wahrenbrück zusagte. Selbst 1423 wurde mit den Pfarrleuten und dem Pfarrer Johann Lasek in Wahrenbrück seines Einzug Gebietes, um Dienstverpflichtungen und Einkünfte gestritten. Um einen Schlusspunkt zu setzen, wurden 1480 durch Bischof Johann V. von Meißen die Inkorporation mit dem Kloster Dobrilugk beschlossen. Darauf wurde hier ein Mönch, mit Namen Johannes aus Dobrilugk, als Priester eingesetzt. Die Reformation in Wittenberg bestärkte die Bürger in Wahrenbrück, in ihrer Unzufriedenheit mit dieser Abhängigkeit, den Einfluss der Dobrilugker Mönche zurückzudrängen. 1525 fürchtete Abt. Balthasar, dass die Wahrenbrücker das Kloster Dobrilugk, wie in Torgau geschehen das dortige Kloster, stürmen würden. Die wollte man verhindern, in dem der Mönch in Wahrenbrück, ab jetzt das Evangelium predigen sollte. Kurfürst Friedrich der Weise war damit einverstanden, aber die Wahrenbrücker nicht, denn ein Teil der Pfarrleute wollten den Laienkelch nicht aber die Mönche. Auf Befehl des sächsischen Kurfürsten, sollten der Schösser Lorenz Hirnstein und der Pfarrer Georg Koler ebenfalls aus Liebenwerda, diesen Streit beilegen. In einem Schreiben vom 7.02.1526 an Kurfürst Johann, wird daher von einem unüberbrückbaren Gegensatz beider Parteien berichtet. Sogar Martin Luther schaltete sich hier persönlich ein, in dem er im Januar 1526 an Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen schrieb, dass er von einem Bittschreiben der Wahrenbrücker erfahren habe. Der ihm diesen Brief zeigte, war ein gewisser Baltzer Ritter vom Kloster Dobrilugk, der das Kloster verlassen wollte um Luthers Lehre zu verbreiten. Die Situation hier in Wahrenbrück wurde nicht erkannt und Luthers Bitte ausgeschlagen, ehe nun eine Entscheidung getroffen wurde, setzten die Wahrenbrücker selbst eine Jacob Krüger als Pfarrer ein. Die Kirchenvisitation im Jahr 1545 bestätigte dann, dass Johann dies anerkannte. Das Patronatsrecht blieb aber noch bestehen, als das Kloster schon lange aufgelöst war, also erst zehn Jahre später, kam es zu einer neuen Visitation. Mit der Wahl Jacob Krügers, bekamen die Wahrenbrücker nun endlich einen Weltgeistlichen Pfarrer, nach jahrhundertlangem Streit. In diesem Streit muss man bedenken, dass die Wettiner seit dem 14. Jahrhundert als Vögte des Klosters tätig waren und diesen Besitz vor einer Zersplitterung bewahren wollten. Dennoch vielen ab 1520 viele Gemeinden vom Kloster Dobrilugk ab, es entstanden neue Strukturen hier in und um Wahrenbrück.

Wahrenbrück galt als Schriftsässiger Ort, demnach die Rechtsprechung einem Ritter unterlag und nicht der Kirche. Das Schwert, Schild und Kreuz das sich im Mauerwerk der Kirche befindet, ist nicht das Attribut des Pfarr und Kirchenpatrons, sondern das "Sakrament der Firmung". Hier erinnert das Schild und Schwert daran, dass wir den Glauben verteidigen und Schützen sollen. In der Entstehungszeit dieser Symbole oder Sinnbilder, war es keine evangelische Kirche die heute nur Taufe und Eucharistie kennt sondern die 7 Sakramente kannte, also Taufe, Eucharistie, Firmung, Ehe, Buße, Weihe und Kranksalbung.In Wardenbrugk wurden viele Verträge Konfirmiert = Firmung, also bestätigt oder bekräftigt. Vieleicht sind diese Sinnbilder auch eine Anspielung darauf.

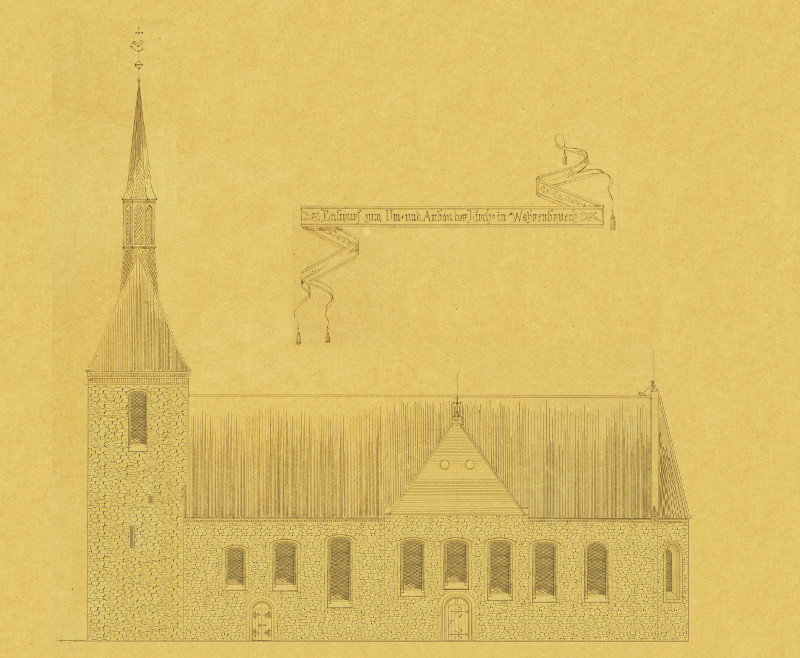

In Wahrenbrück handelt es sich um eine vierjochige Saalkirche mit südlichem Querschiff, mit zwei hölzernen Emporen, polygonalem Ostschluss und vorgestelltem Westturm. Durch die vergleichsweise hoch über dem Boden ansetzenden Rundbogenfenster, sowie die gedrungene Bauweise, vermittelt der Bau einen trutzigen Eindruck und deutet damit bereits die aufkommende romanische Bauweise an. Vor rund 900 Jahren war der Höhepunkt einer Bautätigkeit, die wir seit dem 19. Jahrhundert als romanischen Baustil klassifizieren. Rundbögen und massive Steinwände waren damals die typischen Bauformen. Der Eindruck ist massig, schwer, blockhaft, wuchtig. In der Frühromanik findet man unsere flachen Kassettendecken und diese mächtigen Mauerflächen, die nur von kleinen Fenstern durchbrochen sind. Unsere Kirche hat aber nur noch zum Teil ihr ursprüngliches Aussehen, da sie von späteren Generationen meist von Brandschaden umgebaut und erweitert wurden. Unter "romanisch" versteht man alle Kunststile Westeuropas zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert. Dazu gehören auch die karolingische Kunst (Ende 8. bis Anfang 10. Jh.) und die ottonische Kunst (10. Jh.). Die Romanik ist reich an Sonderformen und regionalen Entwicklungen. Auch ihre zeitlichen Grenzen unterscheiden sich stark von Land zu Land. Das 12. Jh. wird allgemein als Blütezeit der Romanik angesehen (mit Vorläufern und Nachzüglern). Die beste, schöpferische Phase der Romanik wird dabei auf den Zeitraum von 1050 - 1150 eingegrenzt. Das heutige Erscheinungsbild der Kirche mit polygonalem Altarraum entstand wahrscheinlich erst im 17./18. Jahrhundert, als die romanische Apsis abgebrochen und durch den heutigen Chor ersetzt wurde und in ihrer romanischen Form noch keine Türme besaß. Fast das gesamte Presbyterium befindet sich auf einem großen dreistöckigen Altar und auch die gesamten Fensteranordnungen unserer Kirche sind den drei Feiertagen Marias gewidmet: Geburt, Ankündigung und Aufstieg bzw. sie symbolisieren die heilige Dreifaltigkeit. Bis zur Übernahme der Markgrafschaft Meißen durch die Wettiner im Jahr 1089 war das Gebiet um Wahrenbrück andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen mit wechselnder Herrschaft ausgesetzt. In dieser Zeit dürften die erforderlichen Randbedingungen für die Errichtung eines Kirchenbaus, wie stabile Herrschaft und Finanzierung, eine über Jahrzehnte funktionierende Bauhütte und eine intakte Infrastruktur durch die Deutschen, nicht gegeben sein. Solche politischen Verhältnisse dürften erst mit der Übernahme der Markgrafschaft durch die Wettiner ab Ende des 11. Jh. vorgelegen haben. Da wir hier aber eine frühromanische Kirche nach seiner Bauweise haben, denke ich sie wurde unter polnischer Herrschaft errichtet.

Die Frage für mich stand ob und wie die Kirche in Wahrenbrück nach der aufgehenden Sonne orientiert wurde. Da die Niederungslage im Tal zur Schwarzen Elster und die ursprünglichen Bewaldung des Geländes, die für den Horizont der für die astronomische Auswertung von wesentlicher Bedeutung ist, eine große Unbekannte darstellte. Ich musste feststellen, dass die Achse der romanischen Triumphpforte gegenüber der Achse Langhaus im schiefen Winkel angelegt ist. Das spricht für eine getrennte Orientierung von Langhaus und Chor nach der aufgehenden Sonne, wie man sie im Herbst bei mittelalterlichen Kirchen häufig antrifft. Dies nennt man einen Achsknick. Eine Ostung im Kirchenbau bedeutet: Man orientierte sich beim Bau einer Kirche nach dem an diesem Tage stattfindenden geografischen Sonnenaufgang. Berücksichtigen muss man, dass es zwischen dem heutigen Gregorianischen und dem damals gültigen Julianischen Kalender im Zeitabschnitt von 1100 bis 1300 eine Zeitverschiebung von 7 Tagen gibt. Die Richtung des Achsknicks kann sowohl nach Süden (Frühjahr) als auch nach Norden (Herbst) zeigen. Das Langhaus wird im Kirchengebäude dem irdischen und der Chor dem himmlischen Bereich zugeteilt, die Schnittstelle ist hier die Achse Triumphpforte. So stellt sie im Kirchenbau die Hinführung vom irdischen zum himmlischen (ewigen) Leben dar, so soll der Knickpunkt hier als Grenze zwischen Tod und Auferstehung stehen. Nach der Errechnung mit Hilfe dieser Methode hat der Bau des Langhauses am 17.September und der des Chores am 20. September stattgefunden. Der weltliche Heiligen Patron der Kirche des Langhauses ist demnach Hildegard von Bingen. In vielen Kirchen wurden diese Heiligen später ausgewechselt.

Am Turm, der zur Zeit der Romanik errichtetet wurde und vermutlich als Wehr- und Schutzturm diente, kann man noch heute erkennen, dass er so geschaffen war, die Bevölkerung beim Durchzug von Kriegssöldnern Schutz bieten zu können. Sind doch die Turmfenster schmal und hoch angesetzt, die Türen von starkem Eichenholz, eisenbeschlagen und von innen konnte man sie mit einem „Wehrbalken" sichern. Mit ihrer romanisch und nach alten kirchlichen Vorschriften als „vollständige Anlage" ist sie sorgfältig erbaut worden. Anbauten frühgotischen Stils sind an Nord- und Südseite zu finden. Von geringfügigen Veränderungen durch Brand im Dreißigjährigen Krieg und wahrscheinlichen Verwüstungen abgesehen, ist sie uns so erhalten geblieben. Der heutige Turmaufbau, über den hochliegenden romanischen Fenstern von denen es früher je Seite eine gab, ist barock. Dass der Bau mit dem Zisterzienser Kloster Doberlug zusammenhängt, dafür gibt es keine Belege.

Vergleicht man jetzt Dilichs Zeichnung aus dem Jahr 1626-1629 von (Warenbrug) und einem Stadtsiegel aus dem Jahr 1631 von (Warenbrugk), erkennt man deutlich eine Übereinstimmung von Kirchturm und dem Wartturm auf dem Siegel von 1631. Das Siegel von 1711 wiederum zeigt eine andere Haube des Turms, da der Alte im Dreißigjährigen Krieg (hier um 1631)zerstört wurde. Ich bin nicht der Auffassung, dass der ursprüngliche Stadtname „Wardenbrugk“ der sich immer wieder verändert, von der Warte gegen die Wenden herrührt. Denn der Ortsname von Wardenbrugk bis zu Wahrenbrück, hat sich stets der sich veränderten natürlichen Lebensgrundlagen der Einwohner, in ökonomischer und politischer Hinsicht angepasst. Aber in diesem Vergleich mit dem alten Stadtsiegel, handelt es sich eindeutig bei dem heutigen Kirchturm, um Bestandteile und Standort der Warte von Wahrenbrück. Ob gegen die Slawen, Wenden oder wem auch sonst, kann man sich sicher streiten, aber hier handelt es sich eindeutig um den Standort und Bestandteile eines ehemaligen Wehrturms.

Einlenkend muss ich sagen, dass es drei Türme in Wahrenbrück gab. Der Kirchturm, Ratsturm und wahrscheinlich ein Turm vor der Brücke und Schwarzen Elster. Der Höchste davon bleibt aber der Kirchturm. Da ich dieses Bild nur einmal sah, kann ich dies noch nicht beweisen.

In der damaligen Zeit baute man, um sich Sicherheit zu verschaffen, zunächst einen festen Turm mit dicken Mauern und einem schweren Gewölbe. Dieser Turm war dann nur über eine schmale Treppe in der Mauer zu erreichen. Mit den damaligen Mitteln konnte er weder durch Gewaltanwendung, noch durch Feuer zerstört werden. Die Bauweise des Turmes deutet wohl etwa um 1280 hin. Der ganze Kirchhof wurde gleichzeitig mit einer festen, hohen Mauer umgeben und im Inneren der Ringmauer wurden wohl Laufgänge für die Verteidigung gebaut. Diese Mauer steht heute noch um unsere Kirche, wenn heute auch etwas von ihrer damaligen Höhe abgetragen wurde und dient jetzt als Friedhofsmauer. Bei Gefahr, zog man sich dann auf den Kirchhof zurück. Auch das Vieh trieb man dann auf den Kirchhof, die Einwohner übernachteten in der Kirche. Um sich in der Kirche und dem Kirchhof längere Zeit halten zu können, da ihre Wohnungen und Stallungen von Feinden besetzt waren, musste man die wichtigsten und notwendigsten Vorräte in Sicherheit bringen. In einigen Kirchen wurden an den Außenwänden oder später auf dem Bodenraum der Saaldecke, Getreidekästen aufgestellt, wo jede Familie einen kleinen eisernen Vorrat an Getreide und sonstigen wichtigen Bedarfsgegenständen aufbewahren konnte. Es war sogar gestattet, innerhalb der Kirchhofsmauern Getreidespeicher aufzustellen, damit sollten die Plünderer leer ausgehen.

Ein Turm Dach kann die vielfältigsten Gestalten annehmen, entsprechend dem Stile und der Grundform des Gebäudes. Nur forderte der Brand von 1714, dass um diese Zeit die Barocke Bauart die im 17. Und 18. Jahrhundert mit seinem Zopfstil gebräuchlich war, einen Neubau des Turmdaches. Bei unserer Turmbedachung handelt es sich um die reinste Form eines sogenannten Zwiebeldaches mit einer Zwiebellaterne. Bei den meisten sogenannten Zwiebeldächern im Süddeutschen Raum handelt es sich nur um welsche Hauben, die mit der Form einer mit der Spitze nach oben gekehrten Zwiebel nichts gemein haben. Ein Turm ist Attribut der Heiligen Barbara, Ezechiel, Leocadia, Maximianus oder Petronius.

Das Schloss von Wahrenbrück, nicht zu verwechseln mit der befestigten Anlage, das Castellum oder der Burg. Nach Peckenstein, Schöttgen und Kreysigs Ober-Sächs. Nachlese P.4.610. Sqq. Die Merkmahle vom Schloß sind im Höck hinter der Mühlen zu sehen. Und hier frag ich mich, warum sucht man das Schloss gegenüber der Elster. So hätte man doch geschrieben „hinter der Mühle gegenüber der Elster“.

Das Schloss ist, wie Damals im Aussehen wie im Standort das heutige Pfarrhaus.

In der Bedeutung ist nicht die Höhe oder der Hügel gemeint sondern die Ecke einer Gasse. „Hoek, m. Ecke, Ende; Ort, Gegend;Winkel, Spitze, Landspitze, Capo; item ein Angel oder Wiederhaken, damit man fischet, Fischangel. De hoek van eene straat, Ecke einer Gasse“. Und genau in der rechten Ecke der Gasse zur Kirche liegt das Schloss.

Für eine Diakonie viel zu groß, wenn man das damalige kleine Pfarrhaus dazu sieht

Andre Weinert ist Ihr Ansprechpartner.