Zu den Karten

1. Boleslaw Kreutzzüge

Am 25. Mai 992 starb der greise Herzog Miesko von Polen, anderthalb Jahrhunderte nachdem die Deutschen auf dem rechten Elbufer festen Fuß gefasst hatten. Im folgte sein Sohn Boleslaus (* 965/967; † 17. Juni 1025), dieser stand also bei seinem Regierungsantritt in voller Jugendkraft, höchstens konnte er 26 Jahr alt gewesen sei. Es folgten wechselhafte Kriegszüge und Schauplatz der Gefechte war stets das Land zwischen Saale, Elbe und Neiße. Im Frieden von Merseburg 1013 erhält Boleslaw die Lausitz und das Milzener Land als Reichslehen, die Ehe zwischen Mieszko und Richeza wird geschlossen und gegenseitige Miltiärhilfe vereinbart. Erst im Jahr 1031 gab sein Sohn Mieszko II. die Lausitz an den Kaiser zurück.

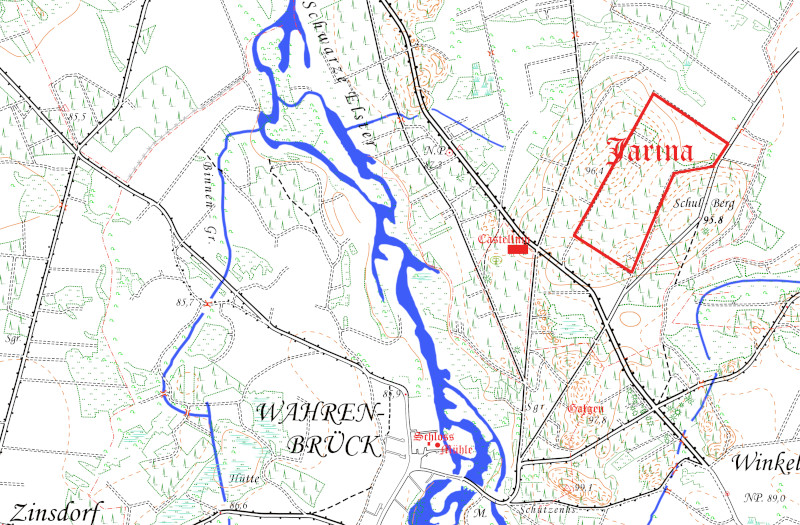

2. Stadt Jarina

Der kürzeste Weg von Belgern (Biala Gora) nach Doberlug führte immer über Wahrenbrück, wo einst auf der anderen Seite der Elster, Jarina lag. Eine lange verschollene Stadt, die Gero gebaut haben soll. Von seiner militärisch gesehenen Lage her, stammt sie aber doch eher von den Serben. Nach Thietmar lag Jarina „in fronte Lusici pagi“ und unter fronte, ist vom damaligen Deutschland gesehen der vordere Teil, d. h. die westlichen Grenze, des Pagus zu verstehen. Dobraluch (Doberlug) liegt bei Thietmar im „Pagus Lusici“, und nach Urkunden aus dem 14. Jahrhundert, befindet sich die alte Landschaft Lusici im Westen und diese hat die Schwarze Elster und die Dahme zur Grenze, wonach sie einen Teil des späteren meißnischen Kreises und des Kurkreises einschloss. Jarina muss demnach mehr westlich gelegen haben, als Doberlug und als Grenzstadt, die die Slawen errichteten, hatten sie den Grenzfluss, die Schwarze Elster aus strategischer Sicht vor sich gehabt. Gegen die anrückenden Deutschen, also kann es sich nur auf der östlichen Seite von Wahrenbrück (Wardenbrugk), dass später zum Castrum wurde um die lange gesuchte Stadt Jarina handeln. Kaiser Heinrich II. zog im Jahr 1010 gegen den abermals in die Lausitz eingerückten Herzog Boleslaw Chrobry von Polen, mit seinem bei Belgern (Altbelgern) an der Elbe stehendem Heere. Dabei muss er wohl hier eine Pause eingelegt haben um seinem Feldzug nach Lusici fortzusetzen, denn „ad Lusici pagum, in cujusfronte urbs quaedam Jarina stat, a Gerone dicta Marchione“ sagt so viel wie, dass jenes Heer, nachdem es „ad pagum“ (nicht in pagum) Lusici gerückt war, hier in Jarina rastete und vielleicht erwarteten sie hier den Angriff der Polen.

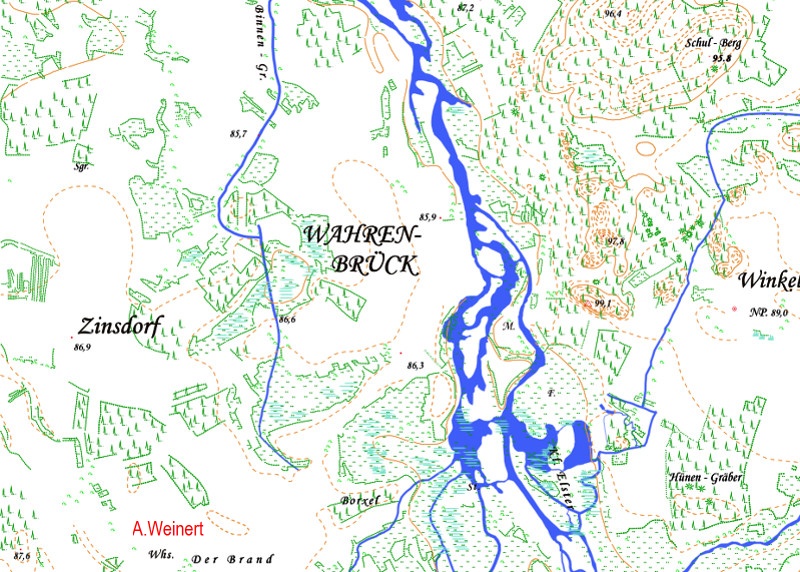

3. Vor der Renaturierung

Die Ranaturierung brachte dem Land einen Zugewinn, die natürliche fruchtbarkeit der Äcker war verloren.

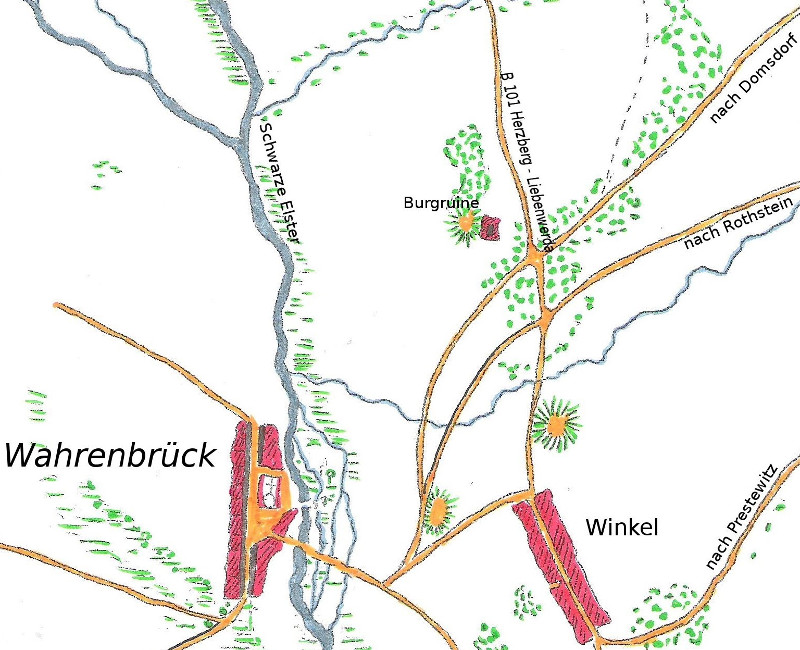

4. Die Burgruine

Diese war nur ein Befestigte Anlage mit Zäunen und Wällen, entstanden aus dem Castellum (Jarina) deren Standort ist noch heute gut zu erkennen.

5. Wahrenbrück um 1586-1634

Keine Papiermühle, aber die Stadtmühle, der Mühlhorst, die Kirche und der Stadtturm bzw. das alte Rathaus kann man erkennen.

6. Boleslaw

Boleslaus wollte die Brücke, wo er sich befand nicht überschreiten oder wollte nicht über die schwarze Elster hinübergehen (die Worte nec pontem cuns praeterire volo) sind schwer zu verstehen).

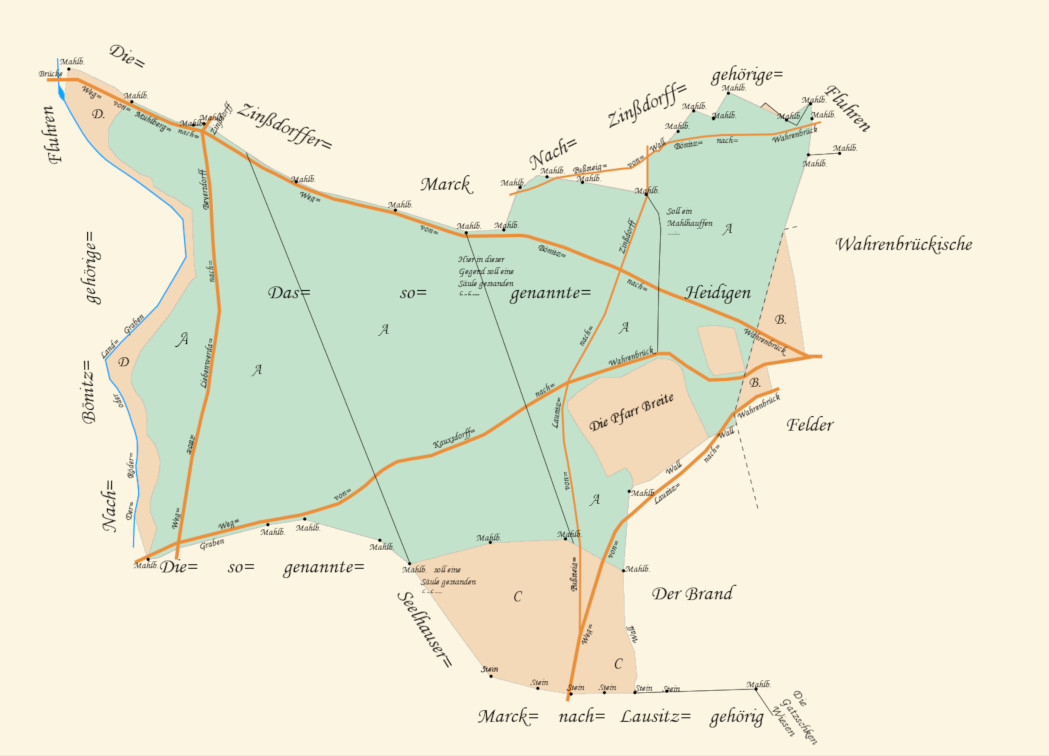

7. Das sogenannte Heidigen

Erst 1779 kam das "Heidgen" durch die Bemühungen von Pastor M. Semler und dem Bürgermeister Starke nach Wahrenbrück. Hieran sieht man wie wenig Ackerfläche bis 1779, den Wahrenbrückern zur Verfühgung standen. Rechnet man die Wüstung ab, blieb ihnen nicht viel.

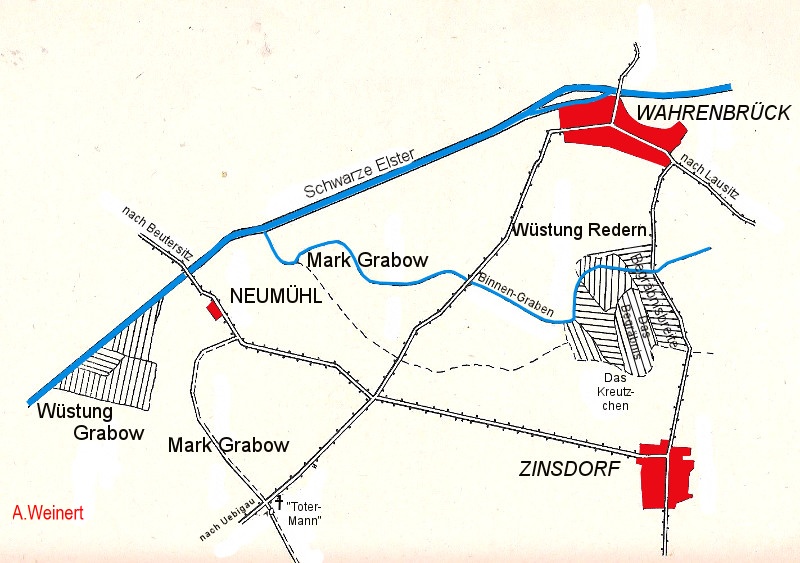

8. Wüstung

Hier kann man gut erkennen, wieviel Land den Wahrenbrückern damals zur Bewirtschaftung zur Verfühgung stand, als es noch Redern und Grabow gab. Zinsdorf nicht mal mit eingerechnet.

Ein guter Hirte lässt sein Leben für seine Schafe.

Eine wahren Begebenheit aus dem Jahre 1634. Nacherzählt von A.Weinert

An einem frühen Morgen des Wonnemonats Mai, weidet der Hirtenknecht des Städtleins Wahrenbrück, Jacob Scheibe, sein Vieh auf einem einsamen Wiesenplatz. Wie eine Schutzmauer stand ein dichter Wald um ihn herum, auf das ihn hier keiner finden mag der auf der Torgauer Straße nach Liebenwerda reitet. An so einem schönen Tag hätte ihm nur Freude und Glück ins Herz sprießen müssen. Die Sonne strahlte auf sein Angesicht, die Vöglein zwitscherten ringsum, saftiges Grün wo man auch hinsah. Aber der Hirte sah all dies nicht. In seinem Herzen saß die Angst und so schaute er noch aufmerksamer umher. Seine Augen blickten immer wieder in Richtung seines Heimatstädtchens, was da wohl gerade geschah! Seine Gedanken waren nur bei dem Schrecklichen, das gerade vor drei Jahren passiert war. An einem solchen schönen Sonnentag hatte er Rauch aufsteigen sehen, es war Krieg im Lande und er durfte nicht nach Hause. Das Vieh seines Nachbarn war wie ein Schatz, dass er hüten musste derweil Gesindel alles raubte, was die Flammen nicht verschlang. Er hatte damals Recht, Götz hatte mit seiner Kroaten Schar die Stadt geplündert und gebrandschatzt. Und als die Wahrenbrücker löschen wollten, trieb die entmenschte Schar sie in die hochgehenden Fluten der Elster, auch sein Weib. Seinen Sohn hat er nicht wieder gesehen, seit dem Tag war er von Grimm erfüllt und die Schreckenskunde hatte sein Haar gebleicht. Er mochte nicht mehr unter Menschen sein und nur das Vieh war seine Freude, so hegte und pflegte er es wo er nur konnte. Um seine Herde zu schützen hütete er sie an verborgenen Plätzen, da wird sie keiner finden dachte er bei sich. Seit einigen Tagen bemerkte man wieder allerlei verdächtiges Volk herumziehen. Aber bis jetzt waren es nur kleine Streifscharen und mit denen wollten die Leute im Städtlein noch fertig werden. Knotenstock und Stoßmesser hatten sie immer griffbereit, locker wie dem zügellosen Soldatenhaufen das Terzerol und der Säbel war. Wer weiß, ob es nicht eine Vorhut ist, denen mehrere fliegende Galgenvögel folgten! Wehe den armen Leuten im ungeschützten Ort! In Liebenwerda beim Amtmann, ja da waren Soldaten im Schloss die ihn für Bares schützten. Im letzten Herbst fischte er im Maasdorfer Teich, die feinsten Karpfen hätten sie ihn genommen wenn seine Musketiere nicht auf dem Damme Tag und Nacht Wache gehalten hätten, denn nah am Fischwasser führt die Heerstraße vorüber. Ja, so sind sie die hohen Herren, bloß um uns kümmert sich keiner. Was konnte er auch in dieser Zeit ausrichten, selbst die Obrigkeit hatte denen nichts entgegen zu setzen. Umso schlimmer stand es für einen Hirten, dessen Arbeit niemand mehr machen wollte. Nachts schlichen die Wölfe umher und am Tag solche im Soldatengewand. Jacob Scheibe umkreist die Herde, die er für seinen Nachbarn schützt, solche schönen Tiere stolz könnte er sein. Jedes Tier hat seine eigene Art und auch sie kennen die Seinen. Jetzt muss er sich aber sputen, die Sonne hat ihren Zenit erreicht das Gras ist abgefressen und Wasser fehlt. So muss er jetzt eine andere Weidefläche mit Wasser für das Vieh suchen. Vorsichtig schreitet er spähend durch einen Waldstreifen, ob er ungesehen den Weidefleck wechseln kann. Er schleicht durchs Gestrüpp zum Feldrand und kann niemand entdecken, nur ein Elsternpaar fliegt kreischend auf. Ihrer nicht bedacht, treibt er seine Herde über eine Lichtung, die von der Straße her eingesehen werden kann und schon ist er im Walde verschwunden. Aber die schreienden Unglücksvögel haben einen Reiter aufgeweckt der mit zwei Kumpanen im Schatten lag, derweil ihre Pferde im Gebüsch grasten. Die haben sich von ihrer Meute getrennt und wollen auf eigene Faust Kasse machen. Einer, der mit dem bärtigen Gesicht weckt seine Kameraden und zeigt in die Richtung, wo eben das letzte Vieh von unserem Jacob seiner Herde im Buschwerk verschwinden sah. Nach kurzer Beratung reiten sie im Trab hinter den Hirten her und kreisen ihn von drei Seiten ein. Der Scheibe konnte sich nicht wehren, schnell haben sie ihn überwunden und befehlen lautstark, er soll die Herde der Heerstraße zutreiben. Sie räumen seine Taschen leer, denn sein Mundvorrat ist ihnen willkommen. Sich zu wehren ist sinnlos, Flucht wäre ehrlos, das weiß der Jacob. Ein guter Hirte lässt die Herde nicht allein. So treibt er seine Herde auf Wahrenbrück zu und hofft insgeheim, dass ihm die Wahrenbrücker zu Hilfe kommen werden. Die Reiter denken er will flüchten und binden ihn an ein Pferd, so kommen sie zur Elsterbrücke. Der Hirte frohlockt, denn er weiß, was nun kommen wird. Das Vieh hat Durst und geht nicht eher über die Brücke, so lange es nicht am Wasser saufen kann. Es war heute ein weiter Weg für das Vieh in der Hitze und wie die Reiter sich auch an der Brücke mühen, nicht ein Tier betritt die Brückenblanken. Er soll helfen und so binden sie ihn von seinen Fesseln los. Doch er treibt seine Tiere noch mehr ins Wasser, auf das die Reiter ihn böse anschreien. Um das Vieh aus dem Wasser zu jagen und dem Jacob Angst zu machen, fangen sie an zu schießen, auf das hat er nur gewartet. Aus den Häusern kommen die Bürger und schon pfeift eine Kugel am Hirten vorüber. Der stürzt sich laut schreiend ins Wasser, wären dessen die Nachbarn die Reiter bedrängen. Die nehmen reis aus und drehten sich nicht wieder um, ihre Beute aber müssen sie zurück lassen. Den armen Jacob zog man am gleichen Abend tot aus der Elster. Des Städtleins Pfarrer sprach ihm am Grabe das Gebet vom guten Hirten: „Ein guter Hirte lässt sein Leben für seine Schafe.“

In dieser Erzählung steckt viel Wahrheit, insbesondere kann man hieraus erkennen, dass der kleine Fluss hinter dem Wohnblock von Zinsdorf kommend, einmal viel größer war.