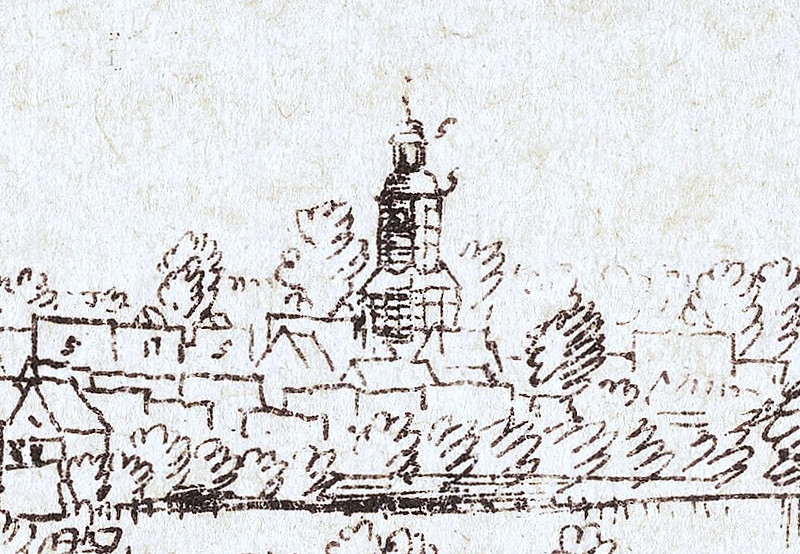

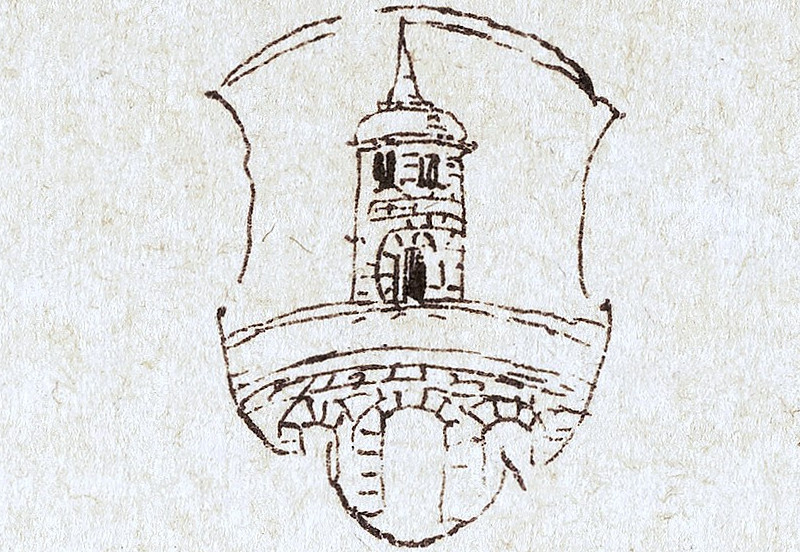

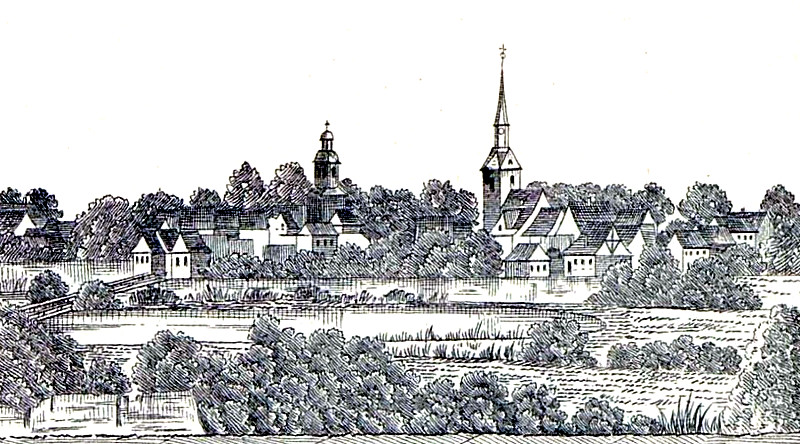

Die Wahrenbrücker haben das Glück den Schatz der urkundlichen Quellen zu ihrer Geschichte noch zu heben, nicht wie manche versunkenen Ortschaften enthalten die Sammlungen der Landesurkunden den Stoff zu einer Urkundensammlung zur Wahrenbrücker Geschichte. Weit zerstreut und verändert sind viele Dokumente, die zum Wahrenbrücker Urkundenwerk zu vereinigen sind, in den Archiven Sachsens, Meißens, der Lausitz und der Mark Brandenburg. Alte Nachrichten vom Ort sind schon vorhanden, meistens wiederholten sich diese wie in den Kreysigschen Beiträge oder den Ludewigschen Reliquiae, aber sie bilden immer wieder den Grundstock kommender Publikationen. Mit den Hinweisen das der oder die Historiker es oft nicht so genau nahmen mit ihrer angeblichen vor Ort Recherche, übernahmen sie doch oft deren Nachrichten. So kam es vor, dass zum Beispiel Wahrenbrück schon ab 1199 in alten Schriften als Wardenbrucke bekannt war, in verschiedensten Interpretationen aber, wie in Landkarten von 1585 als Arenbrück auftaucht. Gerhard Mercator oder Gerard de Kremer in deutschem Gerhard Krämer der als erster winkeltreue Projektionen in Landkarten zeichnete übernahm es wohl von Laurentius Beckenstein, der der Meinung war, dass man Wahrenbrück so nennen sollte. Und so stand dann dieser falsche Name in verschiedenen alten Landkarten, den man diesen bedeutenden Männern in jener Zeit auch abnahm. Ja, Beckenstein brachte es sogar fertig in seinem Bericht zu Liebenwerda die Wahrenbrücker so zu beeinflussen dass sie noch heute behaupten Karl der Großen hätte hier 796 eine Festung gegen die Wenden gebaut. Das wäre eine echte Sensation und schon wieder eine eigene Geschichte wert. Was Wahrenbrück anlangt hat die schweren Schicksale der Säkularisation, des Schmalkaldischen Krieges und mehrere Feuersbrünste ihren kostbaren Schatz der Stadturkunden erheblichen Schaden zugefügt bzw. sie vernichtet. Ein unersetzlicher schwerwiegenden Verlust zur Geschichte von Wahrenbrück und so müssen wir uns, um diese zu ersetzen an vorhandene Bruchstücke und sind sie noch so klein halten. Die Fragen nach dem Standort des so oft genannten Schlosses, des Wehrturms oder der Warte, der Werdegang beider Mühlen oder der der Stadt dem Namen gegebenen Brücke bewegt doch noch so Einige. Wenn diese auch immer mehr schwinden so wollen wir etwas Licht in diese Schattenwelt bringen, ehe sie für uns ganz verschwindet. Umso bedeutender ist das Vorhandensein von alten Zeichnungen und Landkarten, wie die oft zu sehenden Stadtansichten von Liebenwerda, Wahrenbrück, Mühlberg, Uebigau sowie Stadt Strehla und hier kann man lesen „nach Dilich“. Wenn man diese Zeichnungen sieht kommt man sofort zu dem Schluss, dass hier etwas nicht stimmt. Auf einer langen Suche nach dem Urheber jener Zeichnungen die uns vorliegen kam ich dann schließlich auf den Verlag Emil Baensch jun. in Magdeburg, dessen Besitzer zu der Zeit des Druckes 1877, schon ab 1867 Hermann Fries war. George Adalbert von Mülverstedt1), hat in seinem Werk „Diplomatarium Ileburgense“2) das Wappen von Wardenbrucge um 1500 und diese Nachzeichnung der Stadtansicht von Wahrenbrück veröffentlicht. In diesem Zeitraum um 1877 entstand wahrscheinlich diese Nachzeichnung von Wahrenbrück in der wesentliche Merkmale des Ortes weggelassen wurden. Wilhelm Dilich von 1571 bis 1650, war ein deutscher Baumeister, Ingenieur, Holzschneider, Kupferstecher, Zeichner, Topograph in seinen Federzeichnungen kursächsischer Ortschaften aus den Jahren 1626-1629 soll er unsere Gegend bereist haben. Die wirtschaftliche Bedeutung von Wahrenbrück war in dem Entstehungsjahr des Bildes wahrscheinlich schon so gering, sodass er nicht einmal die mit Zahlen gekennzeichneten Gebäude beschriftete.

Dass der Kirchenturm „der Zeigefinger Gottes“ als repräsentatives Symbol von Macht und Größe kritisch wahrgenommen wird, zeigt sich darin, dass die auf Demut und Bescheidenheit zielenden Orden der Zisterzienser, ein Verbot von Kirchtürmen für ihre Klöster und Kirchen erließen. Erst in der Zeit der Romanik, in Sachsen etwa 2. Hälfte 11. bis Mitte 13. Jahrhundert wurden im Kirch Bau, Türme dazu gebaut. In dieser Zeit war unser Kirchturm wahrscheinlich ohne diese hohe Laterne gebaut wurden. Ende des 13. Jahrhunderts begannen sich die Zisterzienser von ihren Gründungsidealen zu entfernen. Da unsere Pfarrkirche dem Patronatsrecht der Zisterzienser bis zur Reformation unterlag ist es wahrscheinlich dass der Turm mit der hohen Laterne erst um 1300 entstand. Bei der Nachzeichnung ist der Kirchturm mit einer Uhr und einem falschen Dachstuhl gezeichnet wurden. Die Uhr gab es nicht sie war wie man unten sehen kann im Rathaus. Die Kirche brannte 1714 ab und wurde teilweise neu aufgebaut, seit 1710 befand sich hier eine Kantorschule mit einem Oberpfarrer und einem Diakonus.

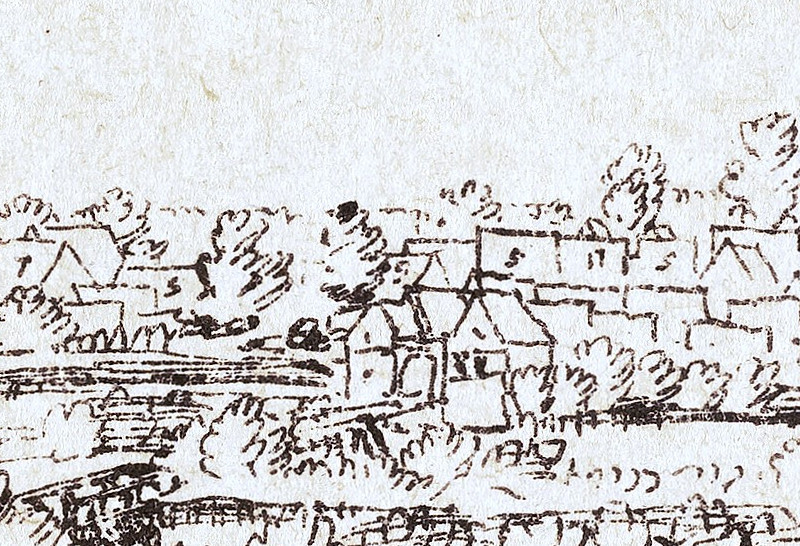

Dieses Teilstück der Nachzeichnung enthält kein Stadttor, in der Originalzeichnung kann man es deutlich erkennen. Es könnte so ausgesehen haben wie auf dem Bild in der Mitte wenn auch ohne Tür und vielleicht als Fachwerkbau. Wenn man sich das Stadtwappen der Stadt genau ansieht kann man hier noch auf einen anderen Gedanken kommen. Dieses enthält eine Kette die zu einer Wippbrücke (Zugbrücke) passt und die Untersuchung des Geländeteils mit viel Wasser vor der Renaturierung, lässt die Vermutung aufkommen, dass sich genau an der Stelle des Stadttores Früher diese Wippbrücke befand.

In der zweiten Hälfte des 15. Und der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, die Zeit vom Mittelalter zur „Frühen Neuzeit“ gab es einen Wandel in der Handelsgeschichte des Warenaustausches. Durch die Wettinische Teilung vom 26. August 1485 entbrannten die Auseinandersetzungen über die RECHTEN STRASSEN neu. Albertiner gegen Ernestiner, die Letzteren setzten sich für die Wahrenbrücker/Liebenwerdaer die sogenannte niedere Straße ein. Nach 1485 wurde ihre Bedeutung durch die hohen Zahlen der Warentransporte erst richtig bekannt. 1506 zum Beispiel zwangen Albertinische Geleitsmänner Fuhrknechte die durch Wahrenbrück fahren wollten ihre rechte Straße zu benutzen. Am Ziel angekommen musste man einen Nachweis erbringen die rechte Straße benutzt zu haben ansonsten wurde man bestraft. Unter den Fuhrleuten war aber Bekannt dass Wahrenbrück zwar keine Hauptstraße hatten aber eine gute Brücke.

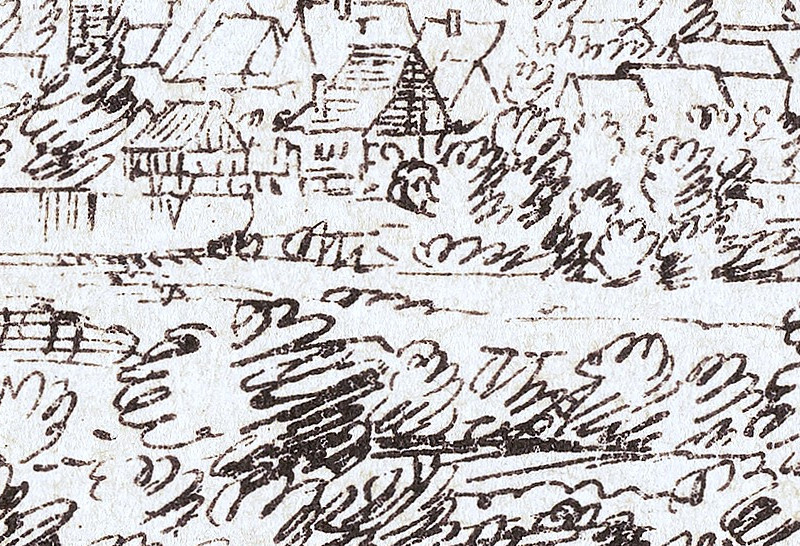

Das alte Rathaus mit seinem Turm, nicht zu verwechseln mit der sogenannten Warte des Ausspähens, sondern des Glockenturms. Die Anordnung des Turms in der Mitte des Hauses kann man auf einer Rundkarten kursächsischer Waldgebiete (bekannt als Humelius-Risse, Kreiskarten für Jagd- u. Forstzwecke 1560) von Johannes Humelius 1518-1562 sehen. Diese Turm Art ist als Sonnenturm bekannt, sie ist meistens mit Kupfer gedeckt wurden und hatte einen goldenen Hahn es stand ungefähr auf dem heutigen Grundstück von Herrn Lothar Lehmann. Der Abschluss des Turmes bildete eine Welsche Haube. Aufstellungen von Rolandfiguren sind erst im 14. Und 15. Jahrhundert urkundlich nachweisbar, dabei handelt es sich aber nicht um Neuaufstellungen sondern um Rechnungen die sich auf die Reparaturen oder das Ersetzen hölzerner Figuren beziehen. Der Wahrenbrücker Roland hat nichts mit der Vergabe des Stadtrechtes zu tun sondern er ist ein Symbol des Kaiserrechtes (schriftsässiger Ort) des neu aufgelebten Karlskultes unter Karl IV. gewesen. 1340 erhielt Wahrenbrück das Stadtrecht, so könnte unser Roland schon ca. 1350 vor dem Rathaus gestanden haben, somit strebten die Städte nach Loslösung von den geistlichen Stadtherren um die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. Als Kaiserrechtsymbol ist dieser Roland dem politischen, geistigen und rechtlichen Leben im späten Mittelalter zu verstehen, Schützer und Bewahrer des von Gott verliehenen Kaiserrechts und soll hier noch bis 1608 gesehen worden sein. 1637 wurde Wahrenbrück durch einen großen Brand zerstört. Hier handelt es sich um einen sogenannten Profanbau es ist ein Bauwerk oder ein Gebäude, für weltliche Zwecke. Der Begriff wird beispielsweise innerhalb der Architekturgeschichte verwendet, um öffentliche Gebäude und deren Nutzungen voneinander abzugrenzen. Belfriede wurden zur Zeit der Gotik gebaut und gehörten zu den bedeutendsten Profanbauten des Mittelalters. Vorher standen dort meistens hölzerne Türme, von denen keiner erhalten ist. Als Symbol der bürgerlichen Macht wurden sie von weltlichen Stadtbehörden oder den Zünften gegenüber der Kirche errichtet. Entweder waren sie mit dem Rathaus seitlich, mittig oder vorn anhängend verbunden oder standen freistehend daneben. Als Belfried wird ein hoher, schlanker Glockenturm bezeichnet, der besonders für flämische Städte typisch ist. Die Besiedlungsgeschichte in unserer Gegend ist gezeichnet durch die Verschmelzung von Slawen, Deutschen und Holländern die besonders im Bauhandwerk wie Brücken, Mühlen und Kirchen ihre Früchte trug. Dazu muss man aber sagen das die Slawen auch Meister der damaligen Baukunst waren und viele ihrer Kunstwerke im Holzbau bzw. Fachwerkbau wurden den Deutschen zugeordnet. Im Turm befand sich meist das Stadtarchiv, das Gefängnis oder die Schatzkammer und war in der Regel der sicherste Ort der Stadt. Natürlich auch als Wachturm um Brandherde schnell zu lokalisieren oder öffentliche Angelegenheiten kund zu tun. Hierfür setzte man Türmer ein, die wahrscheinlich auch ihren Wohnsitz hier hatten. Ab dem 16. Jahrhundert setzte man eine Stadtglocke ein, diese gab die Öffnungszeiten von Stadttoren, Gerichts- und Marktzeiten und andere wichtige Zeiten des Tages und der Nacht an sie wurden von den Türmern eingeläutet. Im 13. Jahrhundert erfand man die ersten mechanischen Uhren, die so genannten Räderuhren. Diese waren mit einem Zeiger die ersten Vertreter einer modernen Messung der Zeit. Damit wurden die seit Urzeiten wetterabhängigen Sonnenuhren genauso verdrängt wie die Wasser- und Sanduhren, die für das Messen eines längeren Zeitraums völlig ungeeignet wurden.

Bis heute wird über den ersten Name „Wardenbruke“ und die Entstehung viel spekuliert und gerätselt. Festgeschrieben steht das der Ortsname aus dem mittelniederdeutschen „warte” (Wache) oder „warden” (ausspähen) und „brück“ (Brücke, Gerüst, Knüppeldamm) herzuleiten sei. Diese Auslegungen in Bezug auf Warden kann man, wenn man die Alten Nachrichten genau durchliest allerdings wiedersprechen. Nimmt man die Merkmale der natürlichen Umgebung, viele Ortsnamen leiten sich von Flurnamen ab oder haben auch einen eigenständig entstandenen Namen: -bruck, -brück, niederdt. -brügge bezieht sich häufig auf eine Ansiedlung mit Gewässerübergang, oft aber nicht ausschließlich eine Brücke. Bei „warden“ scheiden sich die Geister, sieht man sich die alten Karten an, fällt einen der Wasserreichtum auf und die eingezeichneten drei Brücken. Also sind zwei Inseln mit Brücken verbunden vorhanden und jetzt kommt dazu, dass es in jener Zeit noch keine richtigen Dämme gab. So hatten sie es immer wieder mit Hochwasser zu tun, infolge dessen könnte es sich hier eher um eine Siedlung auf einer Wurt handeln, wie zum Beispiel Breddewarden, Eckwarden, Hammelwarden, Langwarden usw. Man befestigte die Ufer bzw. schüttete immer wieder aufs Neue Land auf, Dämme wurden um die Siedlung gebaut und so entstand nach und nach das heutige Wahrenbrück. Eine andere dazu passende Herleitung des Namens las ich im Buch „Jus Feudale, oder Lehn-Recht“3) hier wird eine Warde als ein verschlossener Ort bezeichnet, eingegrenzt, eingezäunt und somit verschlossen gegenüber von Eindringlingen oder dem Wasser der Elster. Die Überzeugendste Erklärung für die erste Namensgebung von Wardenbrucke ist aber die Uferbefestigung und die somit entstandene Warde4). 1377 liest man dann zum ersten Mal Wartenbrugk und hier kann man davon ausgehen das in diesem Zeitraum das Rathaus mit dem Glockenturm gebaut worden ist. Lorenz Peckenstein ist wohl der Übeltäter der alles durcheinander brachte, er konnte aber wenn er denn hier war den Turm des Rathauses gesehen haben und nahm an das dieser als Namensgeber für Wardenbrugk diente. Selbst Dilich schreibt schon 1626 „Warenbrüg“ und da war es schon mit dem bedeutenden Handelsweg über den Ware über eine Brücke geliefert wird vorbei. Wie der Heimatforscher Matthäus Karl Fitzkow (* 29. September 1900 in Liebenwerda; † 18. September 1970) schreibt, mit der Neuordnung der Handelswege, nicht wie er schreibt Grimmaische Schiedsspruch sondern Grimmaische Machtspruch von 1531 verschwand Wahrenbrück im 15. Jahrhundert in die Bedeutungslosigkeit. Die Wettinische Teilung fing aber schon 1485 an und ab diesem Datum hatte Wahrenbrück/Liebenwerda die laut alten Rechnungen untrennbar miteinander verbunden waren mit den neuen Handelswegen zu kämpfen. Aus dem Jahr 1525 kann man noch von einem Hans Richter der 6 Pferde und einen Wagen hatte, die Fuhrpapiere lesen. Somit kann man jetzt sagen der erste Name Wardenbrugk um 1100 und früher bezog sich auf eine Brücke und die Warde entstanden durch die Uferbefestigung. Der zweite Name Wartenbrugk um 1377 bezog sich auf die Brücke und den Glockenturm dieser hatte aber nichts mit einem Wachturm gegen die Wenden, Sorben oder Serben zu tun, wenn nicht vertrieben so waren sie längst mit Deutschen und Franken vermischt. Die Grenzen hatten sich weit entfernt, die Gegend war befriedigt, wozu sollte man hier einen Wachturm gegen die Wenden bauen? Der dritte Name Warenbrüg um 1500 bezieht auf den Schwunghaften Handel mit Waren der durch die Brücke begünstigt wurde.

Andre Weinert.