Carl Heinrich war der jüngste von drei Brüdern, die sich alle durch musikalisches Talent auszeichneten und kam zugleich mit seinem älteren Bruder im Jahr 1713, auf die Kreuzschule in Dresden, welche damals als eine der besten Bildungsanstalten im Fache der Musik galt. Carl Heinrich zeichnete sich als Knabe durch eine herrliche Stimme aus, weshalb er auch bald in den Chor aufgenommen wurde. Graun's Stimme änderte sich beim Eintritt der Mannbarkeit in einen angenehmen aber schwachen Tenor, der sich erst mit der Zeit zu entwickeln vermochte. Er benutzte deshalb eifrig diesen Zwischenraum zum Studium der Komposition unter der Leitung Johann Christoph Schmidt's, des Kapellmeisters des Königs von Polen eines sehr genialen Mannes. Ein günstiger Zufall trug überdies nicht wenig zu seiner Ausbildung bei, der Aufenthalt des Hofes zu Dresden im Jahr 1719 bei der Aufführung mehrerer Opern Lotti's, worin dessen Frau Tesi, Margarethe Durantasti, Bernardo Senesino, Matteo Borsetti und andere vorzügliche Sänger auftraten. Graun welcher selbst im Chore mitsang, merkte sich mit Hilfe seines überaus glücklichen Gedächtnisses nicht nur die Melodien dieser Personen, sondern auch die Verzierungen welche die Sänger hinzufügten, wodurch er als angehender Komponist seinen Geist mit guten Ideen bereicherte und seinen Geschmack als Sänger bildete. Ein merkwürdiges Ereignis bezeichnete das Ende seines Aufenthaltes in Dresden, als er einige Tage vor seiner Abreise in dem Pavillon eines Großen einem seiner Freunde gehörenden Gartens arbeitete und plötzlich ein Gewitter losbrach, machte er sich in Eile davon, kaum hatte er aber den Pavillon verlassen als der Blitz in denselben schlug und den Tisch woran er gesessen hatte nebst der darauf liegenden Partitur zerstörte. Abergläubische erklärten er diesen Zufall als eine günstige Vorbedeutung für sein späteres Leben. Die Opern am Hofe Friedrichs, welche Graun als Kapellmeister schrieb, kommen übrigens nicht seinen übrigen Kompositionen gleich, da er oft dem Geschmack der Zeit und des Königs Rechnung tragen musste. Doch wagte er manchmal dem Könige zu widersprechen, ohne den ihm sehr gewogenen Fürsten zu beleidigen. Einmal sprach Graun, indem er seine Partitur in die Hand nahm „über dieses Stück bin ich König, er hat Recht Graun“ erwiderte Friedrich lächelnd, es bleibt beim Alten. Graun wirkte 24 Jahre ununterbrochen im Dienste Friedrichs II und starb am 8 Aug 1759 zu Berlin an einer hitzigen Brustkrankheit zur Betrübnis aller wahren Kenner guter Musik. Einen solchen Sänger werden wir nie wieder hören, sprach der König bei der Nachricht von seinem Tode. Er hatte sich zweimal vorteilhaft und glücklich verheiratet, seine Tochter erster Ehe hatte er zu einer tüchtigen Sängerin gebildet, sie wurde aber durch ihre Verheiratung mit dem Kommerzienrat Zimmermann zu Torno im Fürstentum Grossen der Kunst entzogen. Seine vier Söhne zweiter Ehe zeigten weder Talent noch Neigung für die Musik. Graun's Kompositionsweise fand bei seinen Zeitgenossen entschiedenen Beifall und wenn er auch von dem Komponisten Hasse an Genialität übertroffen wurde, so steht ihm dieser doch gewiss an Innigkeit nach.

Der Graunkantor von Wahrenbrück

Dreißig Jahre war Johannes Großkopf in Wahrenbrück als Lehrer tätig, aber das war eben nur als Lehrer und ist schon lange in Vergessenheit geraten. 1883 wurde er in Stolzenhain geboren und starb 30. November 1963 in Wahrenbrück, wo er ab 1913 als Lehrer und Kantor arbeitete. Was ihn den Namen „Graunkantor“ einbrachte, war seine Liebe und Wertschätzung Graunscher Musikschöpfung und die durch ihn bewirkte Wiederbelebung der geistlichen Werke des Carl Heinrich Graun. Bei seinem Freund Pastor Pflanz, war er ein halbes Jahrhundert Kantor und Kirchenmusiker und hier musste er erleben das die Werke von Graun schon fast vergessen waren. Graun hatte Generationen von Musikern und Hörer mit seinen Werken begeistert und erst 1825 durch Johann Sebastian Bach wurden seine Stücke verdrängt. Albert Schweitzer der mit Johannes Großkopf im Briefwechsel stand, war ebenfalls ein Graun Bewunderer „Grauns Tod Jesu schätz ich sehr als den Ausdruck einer schlicht und wahr empfundenen Musik“ schrieb er ihn. Der Kantor Johannes Großkopf war so begeistert und ergriffen von Grauns Werken, so dass er diese nicht nur den Wahrenbrücker Kirchgängern nahe bringen wollte, sie sollten wieder zum Leben erweckt werden. Mit seinem Enthusiasmus schaffte er es in der damaligen Zeit aus einfachen Dorfmusikern ein Orchester zu bilden, Chöre auszubilden um die schwierigen Musikstücke einzuüben und gewann Sänger aus Berlin, Halle und Dresden. Man stelle sich vor welche Mühe und Geduld er damals haben musste, um all diese Mitwirkenden für diese Stücke zu begeistern und mitzureißen. Jeweils dann an den Karfreitagen 1920, 1921 und 1923 in der Kirche von Wahrenbrück, die Damals noch sehr gut gefüllt war, erfolgte die Aufführung. Auch aus anderen Städten kamen die Zuhörer in die stets überfüllte Kirche zu Wahrenbrück, um mit Bewunderung diesem wunderbaren Klangbild zu lauschen und sich wieder an den zu Unrecht fast vergessenen Werken Grauns zu erfreuen. Ob sie wussten was für eine unwahrscheinliche Leistung des Kantors Großkopf in einer kleinen Ackerbauernstadt dahinter steckt? Jedenfalls bekam er ab dieser Zeit den Namen „Graunkantor von Wahrenbrück“ und setzte damit die Graun Verehrung in Wahrenbrück fort, die schon Kantor Wiesner vor ihm pflegte. Nach der Wiedererweckung Graunscher Musik war Wahrenbrück durch die improvisations Liebe des Kantors Großkopf, voll von Melodien aus dem „Tod Jesu“ und dem Tedeum. Bei seinem Orgelspiel mischte er immer wieder unüberhörbar Melodien von Graun mit in andere Werke ein und brachte dadurch so manches mal den Prediger aus dem Konzept. In dem neu erbauten Haus von 1930, da die Kantorei nicht mehr bewohnbar war, stand eine Orgel die sein zweiter Sohn Erhard gebaut hatte. Dieser war im Krieg verschollen und hatte als Orgelbaulehrling seinem Vater diese Orgel in sein Wohnzimmer gebaut. Hier komponierte und studierte er mit großer Kunstfertigkeit an neuen und alten Werken, einige kann man noch heute in den Heimatkalendern von Bad Liebenwerda 1925 und 1926 vorfinden kann. Mit seinem Wirken für das Erhalten und Vorführen der Werke Carl Heinrich Grauns hat er sich verdient gemacht, die Kirche für die er mit Leidenschaft eingetreten ist hat leider den ihm gebührenden Dank versagt.

Das Graun Denkmal zu Wahrenbrück

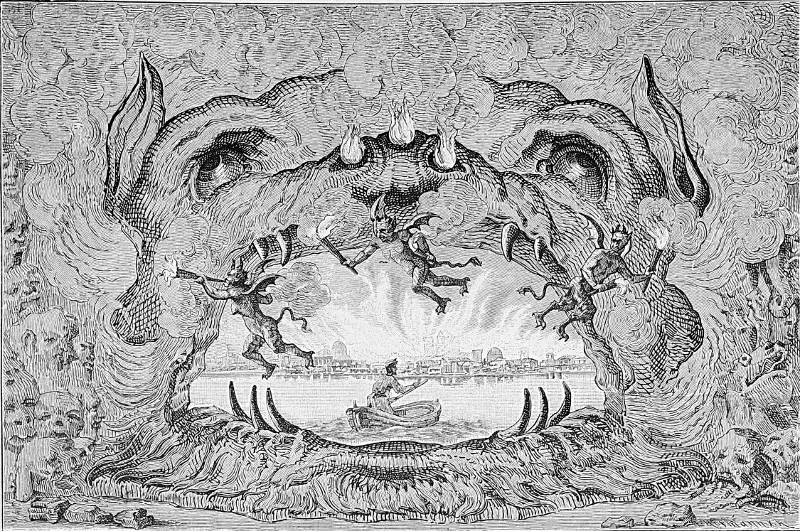

Im Jahr 1846 wurde durch Rektor Jülich aus Liebenwerda und Cantor Beyer vom Gesangverein Liebenwerda eine Graun-Stiftung gegründet. Kaufmann Burkhardt aus Wahrenbrück sammelte in Wahrenbrück Geld und beschloss mit den Wahrenbrückern, hier ein Monument zu errichten. Bürgermeister Hase hatte früher schon einen Platz vor dem Graunhause mit Kastanien schmücken lassen. Am 29. September 1867 war die Grundsteinlegung des Monumentes. Durch intensiven Bemühungen des Philos. Prof. und Historiographen, der Brandenburger Gesch. Lehrer am Friedr. Wilh. Institut war, Dr. Erdmann Preuß konnte am 20. Juni 1869 das Graun-Denkmal eingeweiht werden. Der einzige lebende Nachkomme Grauns, der Geheime Oberregierungsrat von Korff aus Merseburg, war auch anwesend. Die bronzene Büste nach Professor Hugo Hagens Modell (Rauchs Nachfolger) wurde in Lauchhammer gegossen und war als erstes fertig. Das Postament fertigte, nach Hagens Zeichnung der Bildhauer Spaarmann in Dresden. Der einzigartige Zaun, mit seinen wunderschönen Formen den es in dieser Form kein zweites Mal gab und gibt, war wohl als letztes I-Tüpfelchen angebracht worden. Das Bild mit den Einzelheiten ist eine Rekonstruktionszeichnung nach einer Fotografie von Alfred Ruhig aus Liebenwerda i/S. von 1922. Graun schaute damals zur Stadt, im Hintergrund die Schänke von ?, heute Familie Schneller. Wenn man genau hinsieht wurden hier 53 Jahre nach der Einweihung schon einige Teile des Gusseisernen Zauns demoliert. 1945 ist dieser völlig zerstört, ob nun von Wehrmachts-Angehörigen oder den Russen ist leider nicht bekannt. Teile davon sollen noch lange hinter dem jetzigen Rathaus gelegen haben.

© A.Weinert all rights reserved.